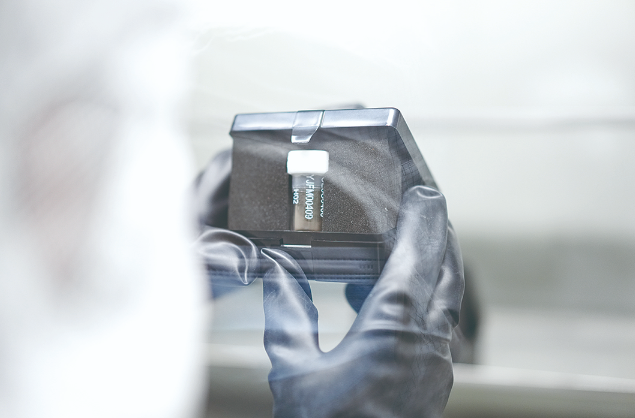

實驗室里的月壤 記者 徐萌 攝

在國科大杭州高等研究院實驗室,杭高院副研究員許學森用鑷子夾起一塊小小的材料,輕輕放入一個四四方方的儀器里,過了一會兒,旁邊的電腦屏幕上顯示出了由無數數據點構成的線狀彩色圖譜。

許學森介紹,不同的物質對光的吸收和反射各有差異,因此會呈現出專屬的光譜信息,常被稱為物質的“指紋”。高光譜成像技術,就像一雙眼睛,能捕捉到每一個細微的信息。

“終于要接月壤回家了,這一切就好像做夢一樣。”回想起7月8日,月球“土特產”首次抵杭,杭高院物光學院首席教授舒嶸難掩激動之情。那一天,在中國科學院國家天文臺,舒嶸團隊正式接過了嫦娥五號第七批月球科研樣品。

舒嶸團隊會聚了一大批來自光學、電子、光譜、機械、遙感等多學科領域的80后、90后青年科研人員,負責研究此次嫦娥五號“月壤”。他們論證并自主研發了一臺顯微紅外光譜儀原理樣機,可利用月壤樣品論證該技術于月球科研站開展月壤的精細光譜探測的可行性。

這次送到杭高院的月壤樣品共有2份,合計重213毫克。雖然只有“一小捧”,但對浙江的航天科技從業者而言,是意義非凡的“一大步”。

著陸器在月球上取壤,要經過礦物分析和選擇,這一過程就運用到了高光譜成像技術。“火眼金睛”的技術,能超越人眼,識別出各種材質的差別。

許學森團隊對這213毫克的月壤也充滿了好奇,杭高院研究月壤樣本,不是研究月壤里有什么,而是以月壤做標定,為嫦娥七號上所需要用的光譜儀做校準。

“可以把光譜儀比作照相機。在相機生產前,要精準設定好各類參數,才能拍出影像。我們對于月球探測的尺度越來越小,從米級、厘米級,再到毫米級,通過光譜儀,能更精細地探測到。”許學森說,更精準的月壤數據,也將提升光譜分析儀的識別效果。

許學森希望,未來,基于嫦娥五號“月壤”開展相關載荷研究及驗證試驗,能夠助力科學家利用相關的數據,發現更多月球的秘密。

來源:都市快報 作者:記者 徐萌 西湖區微融圈 謝雯艷 薛雅文 編輯:陳俊男

(免責聲明:本文來源于網絡,僅做公益分享,版權歸原作者所有,若有版權問題請告知刪除!本文不代表本網站的觀點和立場。)

熱評話題